Je m’appelle Caleb, j’ai 31 ans, et ce que je vais raconter n’est pas simple à admettre. Mais je veux le dire, parce que quelqu’un, quelque part, est peut-être en train de faire exactement la même bêtise que moi : croire qu’on aura toujours “plus tard” pour voir ceux qui nous ont aimés.

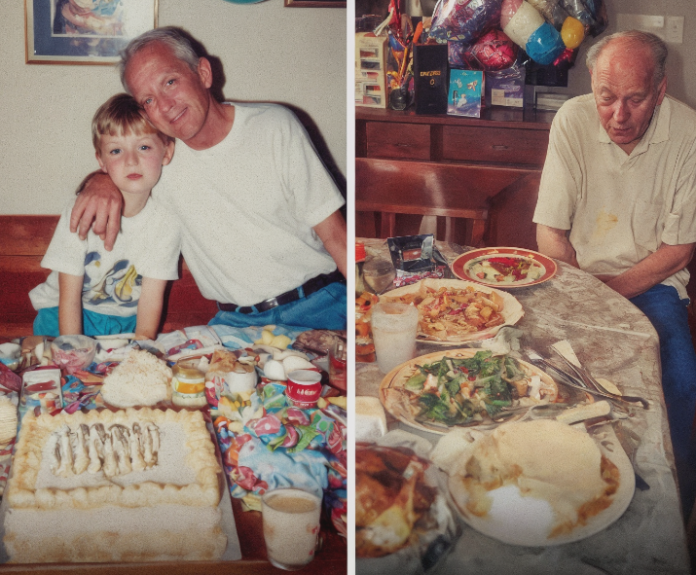

Mon grand-père, Arthur, a pris soin de moi après la mort de mes parents. J’avais sept ans quand ils sont partis dans un accident de voiture. À cet âge-là, on garde des morceaux, pas une histoire complète. De ma mère, il me reste surtout son parfum chaud et poudré. De mon père, le son de son rire qui roulait dans le garage pendant qu’il bricolait des vieilles bagnoles.

Mais de mon grand-père, je me souviens de tout.

Arthur était de ces hommes qu’on ne fabrique plus : un peu râpeux, borné, attaché aux vieilles façons de faire. Poignée de main ferme, parole donnée, pas de caprices. Et pourtant, derrière ce côté “ancien monde”, il y avait un cœur immense. Il a été mon refuge, mon repère, mon foyer.

Tous les matins, je me réveillais avec l’odeur de son café — un café noir, trop fort pour un enfant, mais qui sentait la sécurité. Il était déjà dehors, assis sur le porche dans sa vieille chaise en bois, en train de m’attendre.

— Alors, la marmotte ? disait-il en froissant mes cheveux. Prêt pour une nouvelle aventure ?

Et il tenait parole. Avec lui, même un ruisseau derrière la maison devenait une expédition. Il m’a montré comment tenir une canne à pêche, comment reconnaître les bons légumes, comment être patient.

— Les plantes, c’est comme les gens, Caleb, disait-il en plantant les mains dans la terre. Elles n’ont pas toutes besoin de la même chose. Le secret, c’est de les regarder assez longtemps pour comprendre ce qu’il leur faut.

Le soir, on s’asseyait sur le même porche, lui avec sa couverture sur les genoux, moi avec mon verre de lait, et il racontait. Des histoires de famille, de l’époque où la ville n’était qu’un bled, d’hivers trop longs, de copains perdus de vue. Avec lui, le temps avait une odeur, une couleur. Mon enfance, c’était ça : une petite maison pas parfaite, un plancher qui craque, du papier peint jauni… et quelqu’un qui m’aimait sans conditions.

Puis j’ai eu 17 ans.

C’est là que j’ai commencé à avoir honte.

Pas honte de lui. Honte de ce que les autres pouvaient penser de lui.

Mes amis avaient des parents dynamiques, des cuisines modernes, des SUV récents. Chez nous, ça sentait le bois, la vieille peinture et le liniment. Lui, il venait me chercher dans son pick-up usé. Moi, je lui disais de m’attendre “au coin”. Je préférais qu’on ne nous voie pas ensemble.

J’ai quitté la maison pour l’université en me disant que c’était normal : on grandit, on part. Sauf que ce n’était pas juste ça. Je ne partais pas vers quelque chose, je fuyais. Je fuyais ce grand-père en chemise à carreaux qui gardait tous mes dessins dans une boîte. Je fuyais sa lenteur, ses histoires déjà entendues, son monde trop petit pour le jeune cadre que je pensais devenir.

Et c’est là que j’ai commencé à dire non.

Son anniversaire, c’était le 6 juin. Tous les ans. Toujours le même message. Toujours la même tendresse.

— Caleb, fiston, c’est ton vieux grand-père. Je fais un petit dîner pour mon anniversaire. J’ai préparé ton rôti préféré. Si tu peux venir, ça me ferait plaisir.

Et chaque année, je trouvais mieux à faire.

— Je peux pas ce week-end, j’ai un examen.

— Je peux pas, je bosse.

— Je peux pas, je pars.

— Je peux pas, je vois quelqu’un.

Onze ans comme ça.

Onze invitations.

Onze refus.

Onze chances de lui montrer qu’il comptait encore pour moi.

Onze fois où j’ai choisi autre chose.

Je me disais : “Ce n’est qu’un anniversaire. L’année prochaine j’irai.” Sauf qu’on dit toujours ça quand on est persuadé que les gens nous attendront indéfiniment.

La vie a roulé. Diplôme, boulot en ville, collègues, restos, petites amies qui vont et qui viennent. À l’extérieur, tout allait bien. Mais chaque 6 juin, quand je voyais son numéro s’afficher, j’avais ce nœud dans le ventre.

— Hé, Caleb, c’est grand-père Arthur. Tu le crois, ça ? 78 ans aujourd’hui. J’ai fait le rôti. La maison est bien calme. Viens si tu peux.

À mesure que les années passaient, sa voix changeait. Toujours chaleureuse, mais un peu plus lente. Comme s’il espérait moins fort. Moi, au lieu de me dire “il vieillit, il faut que j’y aille”, je me disais : “Je lui téléphonerai un de ces jours.” Et je ne le faisais pas.

Puis un 6 juin est arrivé… et mon téléphone n’a pas sonné.

Sur le moment, j’ai soufflé. Pas d’excuse à inventer. Pas de culpabilité à gérer. Mais au bout de quelques jours, le silence a commencé à faire du bruit. Et si… ? Et s’il était tombé malade ? Et s’il avait enfin compris que je ne viendrais plus et qu’il avait renoncé ?

J’ai hésité à appeler. Mais comment j’allais amener ça ?

“Salut Papi, je t’appelle juste parce que, pour la première fois en 11 ans, tu m’as pas invité ?”

Rien que d’y penser, j’avais honte.

Et puis un samedi de juillet, j’ai craqué. J’ai pris un sac, j’ai monté dans la voiture, j’ai roulé jusqu’à notre petite ville. Pas de préavis. Pas de “j’arrive”. Juste ce besoin de vérifier qu’il allait bien.

En arrivant dans le chemin poussiéreux qui mène à sa maison, j’ai été traversé par un flot de souvenirs. Le vélo, les retours d’école, lui sur le perron avec de la limonade. C’était comme revenir à un endroit où le temps n’existe pas.

Sauf que cette fois, le temps avait fait des dégâts.

La maison était brûlée.

Pas “un peu abîmée”. Pas “en travaux”. Brûlée.

Le bardage noirci. Les vitres explosées. Le toit effondré à moitié. Des morceaux de verre par terre. On aurait dit un animal blessé.

Je suis resté un moment dans l’allée, au volant, incapable de respirer. Quand j’ai enfin réussi à sortir, l’odeur m’a pris à la gorge : fumée, cendre, bois brûlé… et ce truc acide qui reste après un incendie.

— Papi ? Papi !

Rien. Le vent seulement.

Je montais les marches — ou ce qu’il en restait — quand une main s’est posée sur mon épaule.

— Doucement, mon grand.

C’était Mme Harlow, la voisine. Toujours la même douceur, mais plus ridée, plus fatiguée.

— Où est mon grand-père ? Qu’est-ce qui s’est passé ? Il… il est… ?

— Il est vivant, m’a-t-elle coupé. Ne t’inquiète pas. Mais tu n’étais pas au courant, n’est-ce pas ? De l’incendie.

J’ai secoué la tête.

— Ça a pris il y a trois mois. Court-circuit dans la cuisine, au milieu de la nuit. Il a failli y rester. Les pompiers l’ont sorti de justesse.

J’ai senti mes jambes lâcher.

— Il va bien ? Il est… vraiment vivant ?

— Il est à l’hôpital depuis. Grosse inhalation de fumée, des brûlures aux mains. Il se remet. Mais il est faible. Très faible. On a essayé de t’appeler, tu sais.

J’ai fermé les yeux.

Les numéros inconnus.

Les appels que je rejetais sans écouter.

C’était eux.

— Il t’a mis comme personne à contacter, a ajouté Mme Harlow doucement. Il disait toujours : “Appelez mon petit-fils, il viendra.” Quand tu n’as pas répondu, ils ont cru qu’ils s’étaient trompés de numéro.

J’ai eu envie de disparaître.

Elle m’a fait entrer dans ce qu’il restait de la maison. À l’intérieur, c’était pire. La cuisine, détruite. Le salon de nos westerns : noirci, éventré. Mais dans une chambre du fond, un petit miracle : une boîte en bois, un peu brûlée mais entière.

— Il a demandé aux pompiers de la sauver, m’a dit Mme Harlow. Il a dit que c’était ce qu’il y avait de plus précieux ici.

Je l’ai ouverte. Dedans : des photos de mes parents, des miennes quand j’étais gamin, nous deux en train de pêcher… et, tout au fond, une pile de cartes d’anniversaire.

Mes cartes.

Celles que j’envoyais à la place de venir.

Celles avec trois mots écrits vite fait.

Il les avait toutes gardées.

— Il les lisait quand tu lui manquais, dit Mme Harlow. Et tu lui manquais souvent.

Je n’avais plus de mots.

On est ensuite partis pour l’hôpital. Couloir après couloir. Odeur de désinfectant. Bips. Une infirmière qui nous salue. Chambre 237.

— Arthur ? dit Mme Harlow en frappant. Tu as de la visite.

Je suis entré.

Et là… j’ai vu un vieil homme. Plus le géant de mon enfance. Mince. Bandé. Fatigué. Mais ses yeux… Ses yeux se sont éclairés comme si on venait d’ouvrir les volets.

— Caleb… T’es là.

Je me suis approché, les larmes déjà là.

— Papi, je suis désolé. Je… j’aurais dû venir. J’aurais dû répondre. J’aurais dû…

Il a pris ma main avec la seule qui n’était pas brûlée.

— Eh. Tu es là maintenant. C’est ça qui compte.

Il m’a pardonné en une phrase. Sans discours. Sans reproche. Comme si toutes ces années n’avaient pas existé.

Je suis resté avec lui presque toute la semaine. On a reparlé du passé. De mes parents. De sa jeunesse. De ce qu’il avait voulu transmettre. Il m’a dit qu’il écrivait tout dans un cahier “au cas où je ne pourrais plus le dire moi-même”.

— On perd les maisons, on perd les objets, disait-il. Mais si tu perds les histoires… là, tu perds vraiment.

Et j’ai compris.

J’avais failli le laisser disparaître une deuxième fois. Parce que oui, les gens meurent deux fois : la première quand leur corps s’arrête, la seconde quand plus personne ne raconte leur nom.

Aujourd’hui, il ne vit plus dans notre vieille maison — de toute façon, elle est fichue. Il est dans un petit appartement pas loin de l’hôpital. Et moi, j’y vais. Tous les week-ends. Je le ramène parfois dans la campagne. On parle. Je l’enregistre. On ressort les photos. On reconstitue ce que j’ai failli faire tomber.

Et le 6 juin ?

Je suis là.

En avance.

Avec un gâteau.

Si tu lis ça et que tu es en froid avec quelqu’un qui t’a élevé, si tu repousses toujours tes visites à “plus tard”, si tu te dis “je l’appellerai quand je serai moins débordé”… ne fais pas comme moi. Le jour où tu te décides enfin, il peut ne rester qu’une maison brûlée.

J’ai eu de la chance. Mon grand-père m’a attendu.

Tout le monde n’attend pas aussi longtemps.